セラミックコンデンサの特徴

- 半導体・電子部品

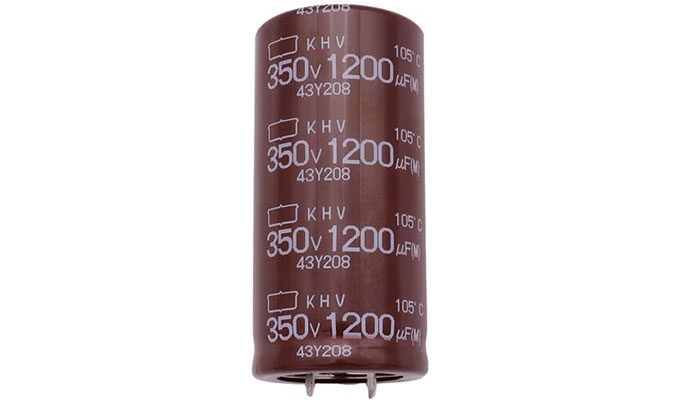

前回までにアルミ電解コンデンサとフィルムコンデンサについてご紹介しました。今回取り上げるセラミックコンデンサは、誘電体にセラミック材料を用いたコンデンサです。本記事では、高周波特性や温度特性などの違いを踏まえ、用途に応じた最適な選定方法を解説します。製品選定や設計時の迷いを解消したい方にとっておススメの記事です。

セラミックコンデンサの概要

セラミックコンデンサは、主に低誘電率系、高誘電率系の2種類あり、セラミックが持つ優れた高周波特性や、高誘電率系はアルミ電解コンデンサやフィルムコンデンサと比較して誘電率が高く、積層技術と合わせて小型で高容量化できます。コンデンサ全体では金額ベースでは50%以上を占めており、スマートフォンやモバイル機器などの小型化に重要な製品です。低誘電率系は高誘電率系と比較し高容量化はできないものの、温度に対する静電容量変化が少なくフィルタ回路や共振回路などに使用されます。高誘電率系と低誘電率系は使用回路によって使い分けされ、それぞれの材料や特徴について説明します。

| 種類 | アルミ電解コンデンサ | セラミックコンデンサ | フィルムコンデンサ |

|

|

|

|

| 弊社取扱いメーカー | 日本ケミコン株式会社 | 日本ケミコン株式会社 | 株式会社タイツウ |

特徴

- 無極性 ⇒ アルミ電解コンデンサのように端子に印加する電圧の極性がありません。このためAC入力回路(ノイズフィルタ)や共振回路などに使用されます。

- 小型化 ⇒ 高誘電率材料と積層化によりアルミ電解コンデンサやフィルムコンデンサと比べて小型化できます。

- 低ESR ⇒ フィルムコンデンサ、セラミックコンデンサは電極に金属材料を用いているためESRが小さく、また積層セラミックコンデンサでは積層の多層化により等価回路としてESRが小さくなります。

(誘電体材料によって差異あり高誘電率系より低誘電率系の方がESRは小さい) - エージング ⇒ 誘電体に高誘電率材料を用いたセラミックコンデンサは時間の経過とともに静電容量が低下するエージング現象があります。

時定数回路などに使用する場合は、その特性を十分に考慮し選定する必要があります。

(ただしキュリー温度以上の熱処理を行うと静電容量は回復します。また低誘電率系ではエージング現象はありません)

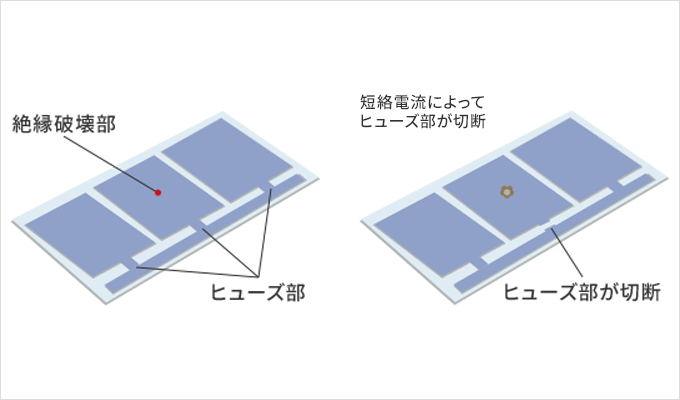

誘電体(高誘誘電系、低誘電率系)については後述します。 - クラックの懸念 ⇒ 特に面実装タイプの積層セラミックコンデンサでは基板の反り・たわみによる応力で誘電体材料部分にクラックが発生し、ショート(短絡)故障が発生する懸念があります。

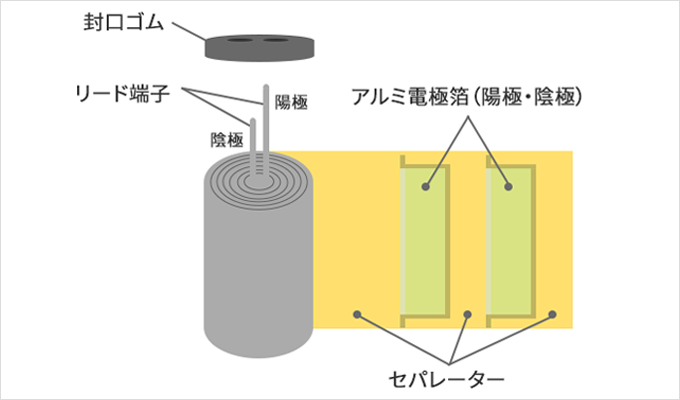

セラミックコンデンサの構造と材料について

構造

構造としては単板型(単層型)と積層型があります。単板型はリードタイプしかありませんが、積層型はリードタイプと表面実装タイプがあります。単板型は静電容量が小さいものの高耐圧と安定した高周波特性が特徴を持ち、積層型は積層技術を用いて小型で大容量が特徴の製品です。

| 単板型 | 積層型 | |

| リードタイプ | 表面実装タイプ | |

|

|

|

誘電体材料

誘電体層のセラミック材料には主に2種類あり、高誘電率系にはチタン酸バリウム、低誘電率系にはジルコン酸カルシウム系が使用されます。高誘電率系(チタン酸バリウム)は比誘電率が高いため体積あたりの静電容量が大きく、小型で高容量を実現でき、バイパス回路や平滑用途などに使用されます。また低誘電率系(ジルコン酸カルシウム系)は比誘電率が低いため高容量化には不向きですが、温度に対する静電容量変化が小さく、ノイズフィルタや共振回路などに使用されます。このため低誘電率系は温度補償用とも言われます。用途に応じていずれかの誘電体の製品を選択して使用します。

低誘電率系(Class1):ジルコン酸カルシウム系 ・・・比誘電率10~100程度

高誘電率系(Class2):チタン酸バリウム ・・・比誘電率1000~10000程度

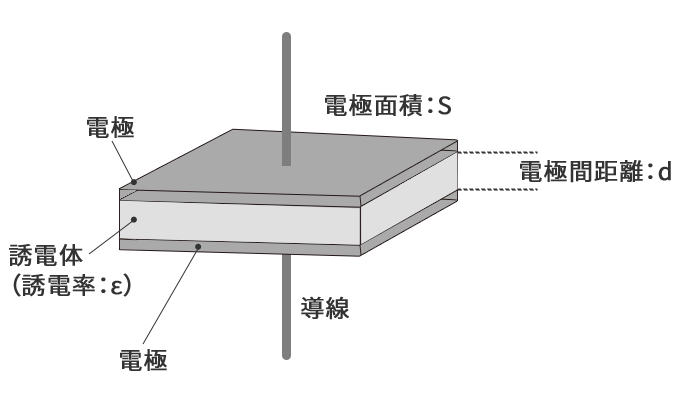

コンデンサの基本構造

C = εS / d = ε₀εrS / d

S:電極面積(㎡)

d:電極間距離(m)

ε:誘電体の誘電率(F/m)

ε₀:真空の誘電率(8.855×10⁻12(F/m))

εr:誘電体の比誘電率

温度特性クラス

セラミックコンデンサの温度クラスは温度変化による静電容量の変化特性を表すものです。主に低誘電率系(温度補償用とも言います)であるClass1と高誘電率系Class2に分類されます。規格にはEIAとJISがありますがEIA規格を例として下記に示します。

Class1(低誘電率系(温度補償用))EIA規格(基準温度25℃)

| 第1項 | 基準温度係数の 有効数字部 |

| C | 0 ppm/℃ |

| P | 1.5 ppm/℃ |

| R | 2.2 ppm/℃ |

| S | 3.3 ppm/℃ |

| T | 4.7 ppm/℃ |

| U | 7.5 ppm/℃ |

| 第2項 | 乗数 |

| 0 | -1 |

| 1 | -10 |

| 2 | -100 |

| 第3項 | 温度係数 許容差 |

| G | ±30 ppm/℃ |

| H | ±60 ppm/℃ |

| J | ±120 ppm/℃ |

| K | ±250 ppm/℃ |

Class2(高誘電率系)EIA規格(基準温度25℃)

| 第1項 | 最低使用 温度 |

| Z | + 10℃ |

| Y | - 30℃ |

| X | - 55℃ |

| 第2項 | 最高使用 温度 |

| 5 | + 85℃ |

| 6 | + 105℃ |

| 7 | + 120℃ |

| 8 | + 150℃ |

| 第3項 | 温度係数 許容差 |

| F | + 7.5% |

| R | + 15% |

| S | + 22% |

| T | + 22%/- 33% |

| U | + 22%/- 56% |

| V | + 22%/- 82% |

| Class2 EIA例 X 7 R X ⇒ 第1項:最低使用温度(-55℃) 7 ⇒ 第2項:最高使用温度(+120℃) R ⇒ 第3項:静電容量変化率(±15%) |

温度に対する静電容量特性例 (Class1とClass2比較)  |

使用回路用途

セラミックコンデンサはコンデンサとしての性質や特徴である低ESRや高周波特性を活かして下記のような様々な用途で使用されます。

| 1.カップリング コンデンサの直流成分は通さず交流成分だけを通過させるという特性を利用して、直流+交流成分から交流成分のみを取り出すために使用されます。 |

|

| 2.デカップリング 電源から流入するノイズをグランドに逃がしつつ、ICなどの負荷電流の急激な変化に対して安定した電流を供給し続ける目的で使用されます。 |

|

| 3.平滑用 平滑用コンデンサは電源回路で全波整流後も発生するリップルを抑え、より直流電圧に近くなるように信号を平滑化する目的で使用されます。全波整流後に平滑用コンデンサを挿入することにより、電圧が高い時にはコンデンサに蓄電し、低い時には放電され電圧の変動を抑えることができます。 |

|

| 4.ノイズフィルタ コンデンサとコイルを組み合わせることで特定の周波数の信号のみを透過(フィルタ)させることができます。(下はローパスフィルタ回路例) |

|

本記事ではセラミックの特徴や用途について説明しました。 セラミックコンデンサ市場は、5G通信や自動車、IoTデバイスにおける重要なデバイスとなっており、これら電子機器の需要増加に伴い成長しています。セラミックコンデンサは高周波対応、小型化、高信頼性が求められておりこれに対応する技術開発により重要な製品となっています。

弊社では、各種コンデンサを取り扱っております。お客様の用途に最適な製品をご提案いたしますので、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。